本文1892字 阅读3分钟

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注文献来源,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。

“吃了降脂药,反而脑死了?”

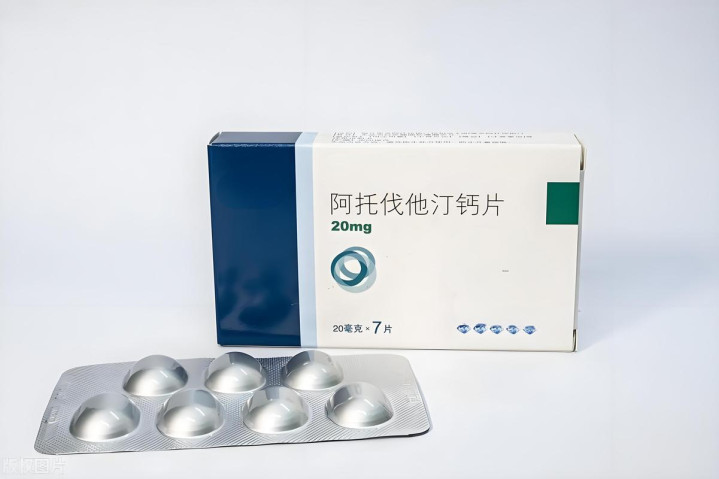

一位45岁的女性患者倒在了自家的厨房,抢救无效后,医生在病例上写下了沉重的词语:脑死亡。而她的家属始终无法理解:她没有高血压,也没有糖尿病,只是每天吃一颗“阿托伐他汀”,怎么就走到了这一步?

医生摇头叹息:“药本没错,错的是盲目服药。”

本是保健,却变成致命一击

这名女性姓林,45岁,平时身体状况不错,单位组织查体时发现轻度血脂异常。虽然医生只建议饮食控制和适量运动,但她听信朋友推荐,说“阿托伐他汀可以护血管、降三高、延长寿命”,于是自己买药,每天吃一颗。

一年后,她突然昏迷,送医后被诊断为横纹肌溶解综合征,并导致急性肾衰竭和高钾血症,最终心脏骤停,陷入脑死亡状态。

没人想到,这一切的源头,是她每天坚持服用的那颗“保命药”。

阿托伐他汀是救命药,但不是万能药

阿托伐他汀,是临床常用的他汀类降脂药之一,主要用于治疗高胆固醇血症、动脉粥样硬化等心脑血管疾病的高危人群。它的作用机制是抑制HMG-CoA还原酶,从而减少肝脏合成胆固醇,降低低密度脂蛋白(LDL-C)。

它不是“保健品”,也不是“预防药”,更不是“人人都能吃”的灵丹妙药。

国家卫健委发布的《成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》明确指出,只有在血脂水平持续异常、伴有其他心血管危险因素(如高血压、糖尿病、冠心病)时,才考虑使用他汀类药物。

而林女士的血脂水平仅为边缘升高,完全可以通过生活方式干预逆转,用药并非首选。

他汀类药物,不是吃完就万事大吉

事实上,他汀类药物虽有保护心脑血管的作用,但也有明确的副作用风险。其中,最严重的是——横纹肌溶解症。

这是一种罕见但极危重的药物不良反应,表现为肌肉酸痛、乏力、尿色加深,严重时可导致肌肉细胞大量破裂,释放的肌红蛋白损伤肾脏,引发急性肾衰竭,危及生命。

林女士在服药前并未进行肝肾功能检测,服药后也从未复查血脂、肝酶、肌酸激酶等指标,一年下来,她的身体早已亮起红灯,只是她自己浑然不觉。

医生回忆:她入院时肌酸激酶指数已超过正常值上限的200倍,肾功能指标也几乎瘫痪。可惜发现太晚,已无力回天。

无知的“自我感觉良好”,最容易要命

有人会说:“我吃了半年,啥事没有啊!”

但医学上有一个词叫做个体差异。

医生开具他汀类药物时,通常会根据病人的年龄、肝肾功能、合并用药等做出个体化评估,并定期复查,以防副作用悄然发生。

而林女士的问题,在于她从未做过任何医学评估,也没有接受医生指导,只是道听途说、自己买药、长期服用。

这就像在夜路上开车不看路,只听别人说“这车好开”,结果一脚油门冲进了悬崖。

他汀不该被妖魔化,但也不能被神化

近年来,关于他汀的争议不断。有些人因副作用拒绝服药,另一些人则当作保健常备药。其实,这两种极端都不科学。

根据2019年《中华心血管病杂志》发表的研究数据,他汀类药物在二级预防中可显著降低心肌梗死、脑卒中及心血管死亡风险,每降低1 mmol/L的LDL-C,心血管事件风险下降约22%。

但前提是——用在合适的人身上,用在恰当的剂量上,并在医生指导下用药。

盲目服药,不但得不到益处,反而可能带来致命风险。

不是所有“高血脂”都要吃药

血脂异常并不等于高血脂病,更不等于必须吃药治疗。

按照《中国成人血脂异常防治指南》,轻度血脂升高但无心血管疾病史者,首选生活方式干预,包括:

控制饮食:少吃动物脂肪和高胆固醇食物,多摄入膳食纤维。

坚持运动:每周至少150分钟中等强度有氧运动。

戒烟限酒:烟酒对血脂代谢均有负面影响。

保持体重:超重和肥胖是血脂异常的重要诱因。

这些措施不仅安全有效,还能同时改善血糖、血压等多项代谢指标。

写在最后:别让“听说”变成“悔不当初”

林女士的悲剧,并不是因为药物本身,而是因为对药物的无知与疏忽。医生不是反对吃他汀,而是反对“自己给自己开处方”。

不管是降脂药、降压药、还是糖尿病药,都不是“听说有用”就能乱吃的。每一种药,都是一把双刃剑,关键在于用得对不对。

如果你正在服用他汀,请记住:

一定要在医生指导下使用;

定期化验血脂、肝功能、肌酶;

出现肌肉酸痛、乏力、尿色异常等症状,要立刻就医。

药不能停,但更不能乱吃。真正的健康从来不是靠一颗药维持的,而是靠对身体的尊重与了解。

参考资料:

[1] 《成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》. 国家卫生健康委员会

[2] 《中华心血管病杂志》. 2019, 47(3): 210-215

[3] 中华医学会心血管病分会. 他汀类药物临床应用中国专家共识(2021更新版)

感谢每一位关注我们的你!有你在,我们会更好!

股票配资的,股票配资网平台网址,配资网哪个提示:文章来自网络,不代表本站观点。